В 2008 году в архивах министерства иностранных дел Швеции были обнаружены ювелирные изделия, которые находились в хранилищах министерства с 1918 года: около 60 различных портсигаров и запонок из золота, серебра и ценных камней, выполненных фирмой Фаберже и шведскими мастерами из семьи Булин. Все предметы находились в наволочках, на которых сохранилась надпись: «Appartient a S.A.L/ la Gr. Duchesse Vladimir» («Собственность Её Императорского Высочества супруги великого князя Владимира»).

Дело в том, что великая княгиня Мария Павловна скончалась, не успев сообщить членам своей семьи об этих переправленных в Швецию предметах. Ей удалось вывезти за границу многое, а конкретно эти ценности были в 1918 году доставлены в двух наволочках в шведскую миссию в Петрограде поверенным лицом великой княгини профессором живописи Ричардом Берггольцем. Так они и пролежали в МИДе Швеции до 2008 года. Далее предметы были переданы правительством Швеции наследникам Марии Павловны.

![]()

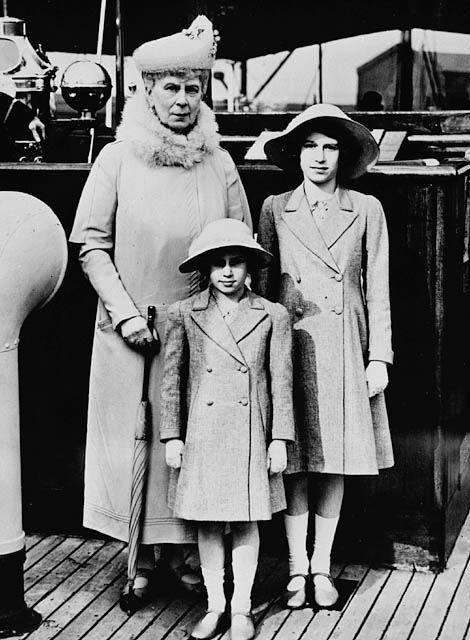

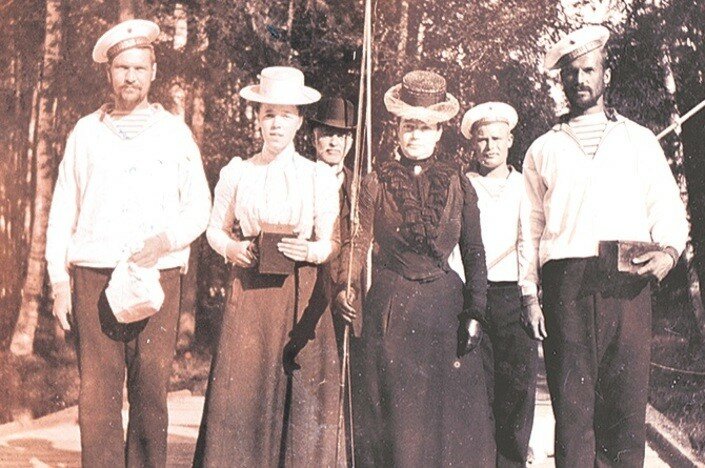

Великая княгиня Мария Павловна (сентябрь 1920, Франция)

30 ноября 2009 года на торгах в аукционном доме Sotheby's в Лондоне состоялись торги по продаже драгоценностей; вырученная сумма в семь раз превысила их предварительную оценку, превысив 7 миллионов фунтов стерлингов.

Подробно:На торги были выставлены порядка 100 лотов - в основном портсигаров и запонок, принадлежавших великой княгине Марии Павловне и ее супругу, великому князю Владимиру Александровичу.

Самым дорогим лотом вечера стал портсигар Фаберже из четырехцветного золота, подаренный императрицей Александрой Федоровной великой княгине и ее супругу на 25-летний юбилей свадьбы. Лот был куплен частным коллекционером из США за более чем 612 тысяч фунтов стерлингов, что почти в 10 раз превысило эстимейт в 50-70 тысяч.

Портсигар работы Августа Хольмштрома сделан в неоклассическом стиле с выгравированными арками, колоннами и розами в желтом, зеленом, розовом и голубом золоте. Обратную сторону украшает инкрустированная бриллиантами римская цифра XXV, в которой также угадываются латинские инициалы имен Марии Павловны и Владимира Александровича.Соединённый вензель «M» и «W» заключены в круглую бриллиантовую рамку.

![]()

Как и ожидалось, одним из топ-лотов стала шкатулка из двухцветного золота с вензелем императора Николая Второго, подаренная им младшему сыну князя Владимира Александровича. Шкатулка, украшенная эмалью и драгоценными камнями, ушла с молотка за 601 тысячу фунтов стерлингов при эстимейте в 70-90 тысяч фунтов. К ней же прилагалась записка императора на русском языке: "Аликсъ и я просим тебя принять этот маленький свуниръ въ память об этом дне! Ники". Покупателем стал частный коллекционер из страны СНГ.

![]()

Портсигар Фаберже работы мастера Августа Холлминга из трехцветного золота с выгравированными сердцами и украшенный бриллиантами также ушел за 601 тысячу. Еще один эмалированный портсигар Фаберже работы ювелира Михаила Першина, украшенный золотым орнаментом в стиле рококо и бриллиантами и датированный 1899 годом, был продан за 577 тысяч фунтов.

Несколько портсигаров ушли с молотка по цене, превышающей 400 фунтов стерлингов при максимальной предварительной оценке, не превышавшей 70 тысяч.

![]()

Sotheby's удалось продать все лоты, что является достаточно редким для торгов.

Эксперты Sotheby's не сомневались в большом успехе аукциона, поскольку уникальная коллекция имеет не менее уникальную историю.

Ещё предметы из наволочки:

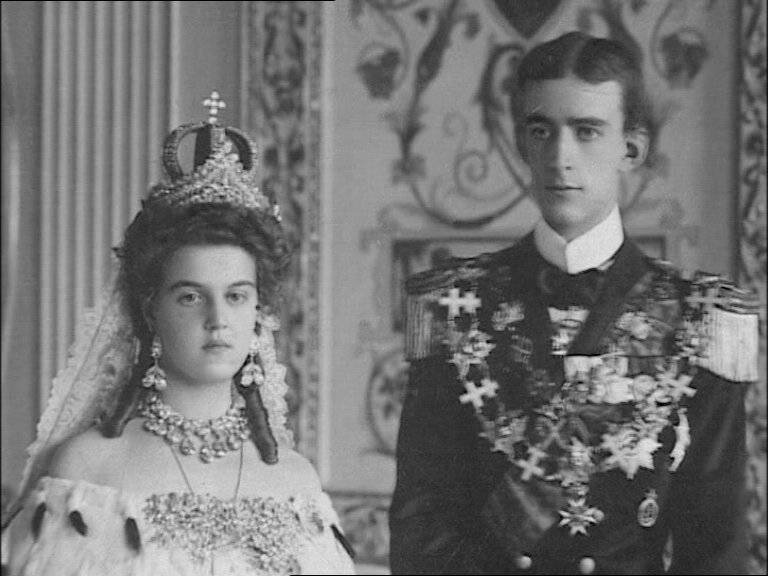

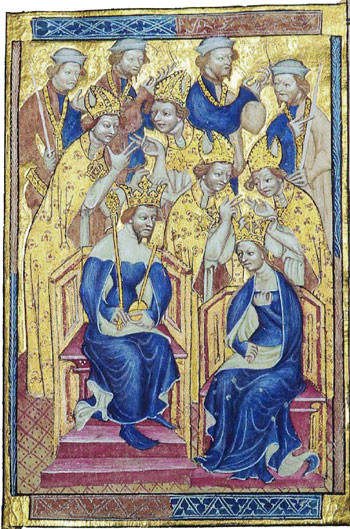

Портсигар, выполненный в память о бракосочетании великой княжны Елены и принца Николая Михаилом Перхиным из фирмы Фаберже в 1902 г. Он покрыт чередующимися полосами непрозрачной зелёной и розовато-лиловой эмали. На лицевой стороне портсигара – портретные миниатюры новобрачных работы Зенграфа.

![]()

Портсигар в стиле рококо – подарок вдовствующей императрицы великой княгине Марии Павловне. Мастер – Михаил Перхин, 1899 г. Поверхность портсигара покрыта прозрачной эмалью оттенка ликера шартрез; в орнаментальный мотив волны включены элементы бриллиантовых завитков.

![]()

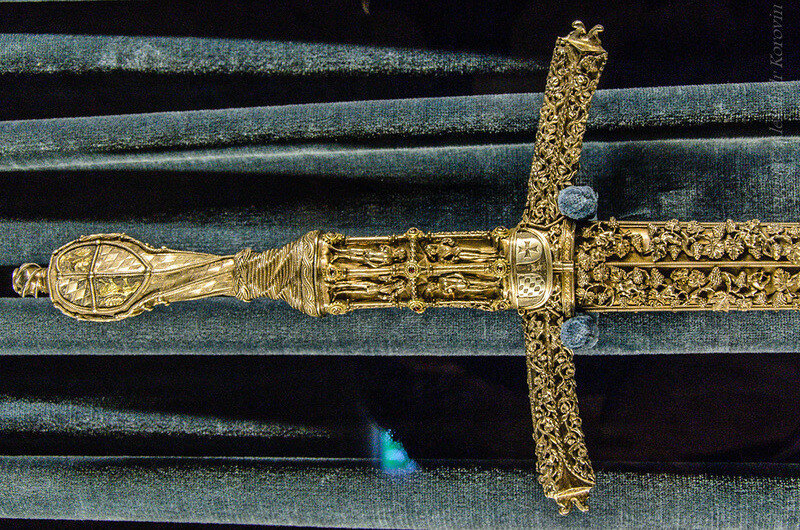

Уникальная табакерка из перламутра и золота работы Михаила Перхина; ок. 1890 г. На перламутровом поле лицевой стороны крышки – вензель «WA» (по начальным буквам имени и отчества великого князя Владимира Александровича), увенчанные императорской короной.

![]()

Деревянный портсигар от Фаберже инкрустированный золотом.

![]()

Серебряный портсигар с расписной эмалью от Фаберже

![]()

Две запонки работы Фаберже. Золото, рубины, сапфиры.

Подарок на десятую годовщину свадьбы великой княгини Марии Павловны и великого князя Владимира Александровича (дата на запонках 16 августа (на кириллице) 1874/1884 вокруг цифры 'X' (десять))

![]()

Наволочки, кстати, также были выставлены на продажу на этих же торгах и при оценке в 200-300 фунтов были проданы за 6 и 4,7 тысячи фунтов стерлингов.

![]()

Дело в том, что великая княгиня Мария Павловна скончалась, не успев сообщить членам своей семьи об этих переправленных в Швецию предметах. Ей удалось вывезти за границу многое, а конкретно эти ценности были в 1918 году доставлены в двух наволочках в шведскую миссию в Петрограде поверенным лицом великой княгини профессором живописи Ричардом Берггольцем. Так они и пролежали в МИДе Швеции до 2008 года. Далее предметы были переданы правительством Швеции наследникам Марии Павловны.

Великая княгиня Мария Павловна (сентябрь 1920, Франция)

30 ноября 2009 года на торгах в аукционном доме Sotheby's в Лондоне состоялись торги по продаже драгоценностей; вырученная сумма в семь раз превысила их предварительную оценку, превысив 7 миллионов фунтов стерлингов.

Подробно:На торги были выставлены порядка 100 лотов - в основном портсигаров и запонок, принадлежавших великой княгине Марии Павловне и ее супругу, великому князю Владимиру Александровичу.

Самым дорогим лотом вечера стал портсигар Фаберже из четырехцветного золота, подаренный императрицей Александрой Федоровной великой княгине и ее супругу на 25-летний юбилей свадьбы. Лот был куплен частным коллекционером из США за более чем 612 тысяч фунтов стерлингов, что почти в 10 раз превысило эстимейт в 50-70 тысяч.

Портсигар работы Августа Хольмштрома сделан в неоклассическом стиле с выгравированными арками, колоннами и розами в желтом, зеленом, розовом и голубом золоте. Обратную сторону украшает инкрустированная бриллиантами римская цифра XXV, в которой также угадываются латинские инициалы имен Марии Павловны и Владимира Александровича.Соединённый вензель «M» и «W» заключены в круглую бриллиантовую рамку.

Как и ожидалось, одним из топ-лотов стала шкатулка из двухцветного золота с вензелем императора Николая Второго, подаренная им младшему сыну князя Владимира Александровича. Шкатулка, украшенная эмалью и драгоценными камнями, ушла с молотка за 601 тысячу фунтов стерлингов при эстимейте в 70-90 тысяч фунтов. К ней же прилагалась записка императора на русском языке: "Аликсъ и я просим тебя принять этот маленький свуниръ въ память об этом дне! Ники". Покупателем стал частный коллекционер из страны СНГ.

Портсигар Фаберже работы мастера Августа Холлминга из трехцветного золота с выгравированными сердцами и украшенный бриллиантами также ушел за 601 тысячу. Еще один эмалированный портсигар Фаберже работы ювелира Михаила Першина, украшенный золотым орнаментом в стиле рококо и бриллиантами и датированный 1899 годом, был продан за 577 тысяч фунтов.

Несколько портсигаров ушли с молотка по цене, превышающей 400 фунтов стерлингов при максимальной предварительной оценке, не превышавшей 70 тысяч.

Sotheby's удалось продать все лоты, что является достаточно редким для торгов.

Эксперты Sotheby's не сомневались в большом успехе аукциона, поскольку уникальная коллекция имеет не менее уникальную историю.

Ещё предметы из наволочки:

Портсигар, выполненный в память о бракосочетании великой княжны Елены и принца Николая Михаилом Перхиным из фирмы Фаберже в 1902 г. Он покрыт чередующимися полосами непрозрачной зелёной и розовато-лиловой эмали. На лицевой стороне портсигара – портретные миниатюры новобрачных работы Зенграфа.

Портсигар в стиле рококо – подарок вдовствующей императрицы великой княгине Марии Павловне. Мастер – Михаил Перхин, 1899 г. Поверхность портсигара покрыта прозрачной эмалью оттенка ликера шартрез; в орнаментальный мотив волны включены элементы бриллиантовых завитков.

Уникальная табакерка из перламутра и золота работы Михаила Перхина; ок. 1890 г. На перламутровом поле лицевой стороны крышки – вензель «WA» (по начальным буквам имени и отчества великого князя Владимира Александровича), увенчанные императорской короной.

Деревянный портсигар от Фаберже инкрустированный золотом.

Серебряный портсигар с расписной эмалью от Фаберже

Две запонки работы Фаберже. Золото, рубины, сапфиры.

Подарок на десятую годовщину свадьбы великой княгини Марии Павловны и великого князя Владимира Александровича (дата на запонках 16 августа (на кириллице) 1874/1884 вокруг цифры 'X' (десять))

Наволочки, кстати, также были выставлены на продажу на этих же торгах и при оценке в 200-300 фунтов были проданы за 6 и 4,7 тысячи фунтов стерлингов.