Короче, я предлагаю совместно создать список новых достойных фильмов о той войне и первых годах после неё. Фильмов, которые были сняты с 2000 по 2016, которые вы посмотрели сами и вас тронуло.

Да, есть где-то "ляпы", но это не беда. "Ляпы" и в "Месте встречи изменить нельзя" есть, но это не мешает мне смотреть его дважды в год, зная уже наизусть.

Итак...

«В августе 44-го…»— фильм Михаила Пташука по роману Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)». 2001г.

События происходят в августе 1944 года. На территории освобождённой Белоруссии в тылу советских войск действуют вражеские агенты. Регулярно в эфир выходит радиостанция с позывными «КАО», передающая шифрованные радиограммы. Контрразведчикам из СМЕРШа, трём молодым офицерам во главе с капитаном Алёхиным, поручено в кратчайшие сроки разыскать диверсионную группу.

В ролях:Евгений Миронов — капитан Павел Васильевич Алёхин, Владислав Галкин — старший лейтенант Евгений Таманцев, Юрий Колокольников — лейтенант Андрей Блинов, Беата Тышкевич — Гролинская, хозяйка дома, Алексей Петренко — генерал-лейтенант Егоров, Александр Феклистов — подполковник Поляков, Александр Балуев - Иван Григорьевич Мищенко, старший группы шпионов.

«Диверсант»— российский телесериал 2003 года, по мотивам романа Анатолия Азольского.

В ролях: Алексей Бардуков — капитан Леонид Михайлович Филатов, Владислав Галкин — майор Григорий Иванович Калтыгин, Кирилл Плетнёв — капитан Алексей Петрович Бобриков, Ксения Кузнецова — радистка Татьяна Скрябина, младший сержант, Андрей Краско — майор Василий Сергеевич Лукашин, Михаил Ефремов — подполковник Костенецкий, Александр Лыков — Чех, Владимир Меньшов — генерал Калязин, Вилле Хаапасало — Вильгельм

"Диверсант 2: Конец войны"российский телесериал 2007 года, является продолжением телесериала «Диверсант», снятого в 2003 году. Это также экранизация романа Анатолия Азольского «Диверсант». Действие сериала происходит с 1943 по 1948 годы. Главные герои фильма — три разведчика-диверсанта, выполняющие задания советского военного командования. В последние годы войны отряд проводит несколько успешных операций.

В ролях те же.

«Звезда» — художественный фильм 2002 года режиссёра Николая Лебедева. Снят по одноимённой повести Эммануила Казакевича. Новая интерпретация фильма 1949 года. Действие фильма происходит в начале лета 1944 года. Красная армия выходит на западную границу страны. «Звезда» является позывным группы советских разведчиков, которые выполняют задания командования в тылу врага.

В ролях:Игорь Петренко-лейтенант Травкин, Артём Семакин-рядовой Воробьев, Алексей Панин-сержант Мамочкин, Алексей Кравченко-сержант Аниканов, Анатолий Гущин-рядовой Быков, Амаду Мамадаков-рядовой Темдеков, Юрий Лагута-сержант Бражников, Екатерина Вуличенко-Катя Симакова

"Кукушка" 2002гРежиссер А.Рогожкин.

Сентябрь 1944 года. Бывший студент, а ныне финский солдат Вейкко приковывается отступающими немцами к скале. Его оставляют со снайперской винтовкой Mauser 98k и запасами еды и воды на несколько дней. Чтобы он не сдался в плен, его переодели в форму СС — теперь он фактически приговорён к смерти… Тем временем обвинённый по доносу и конвоируемый к месту допроса капитан Красной Армии Иван неподалёку от прикованного Вейкко попадает под бомбёжку, его конвоиры погибают, а сам он получает контузию. Ивана находит саамка Анни и перетаскивает к себе в дом.

В ролях:Анни-Кристина Юусо-Анни (Anni), женщина саамка, Вилле Хаапасало-Вейкко (Veikko), финский снайпер

Виктор Бычков, Пшёлты (Psolti), капитан Иван Картузов

"Смерть Шпионам"российский телесериал 2007 года. 1945 год. Группа офицеров СМЕРШа едет в отпуск в Москву. По дороге они останавливаются в белорусском городе Гродно, где встречают старого друга, который просит их помощи в борьбе с безжалостной бандой и её главарём Юзефом Бернацким, шантажирующими город. Профессионалы оказываются втянутыми в череду драматических событий, где личные чувства идут вразрез с долгом, и противники играют не по правилам.

Смерть Шпионам;

Смерть Шпионам.Крым;

Смерть Шпионам. Лисья Нора;

Смерть Шпионам. Скрытый Враг;

Смерть Шпионам. Ударная Волна.

В ролях:Сергей Лобанов — Иван Ищенко, Татьяна Черкасова — Альбина Здорнова, Томас Жайбус — Арвидас, брат Альбины, Борис Химичев — Виктор Рыбаков, комендант, Евгений Никитин — Михаил Капитонов, Олег Корчиков — Болеслав Тышковец, Нина Пискарёва — жена Болеслава

"Вторая ошибка сапера"(Чаклун и Румба) (2007г) Кинорежиссер - Андрей Голубеев

В фильме Чаклун и Румба. Вторая ошибка сапёра на войне сапёр ошибается только один раз. Сержант Федор Чаклун вместе со своей верной помощницей овчаркой Румбой, очищают фронтовые дороги от фашистских мин. И вот его первая ошибка - Фёдор влюбился, неосторожно, в регулировщицу Светлану.

В ролях:Андрей Федорцов, Ольга Рептух, Алексей Шедько, Юлия Полубинская, Александр Ткаченок, Андрей Голубев, Николай Чиндяйкин, Алла Пролич, Зоя Белохвостик, Владимир Мищанчук

«Брестская крепость»— художественный фильм 2010 года об обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 года.

22 июня 1941 года немецкие войска перешли границы Советского Союза. Брестская крепость, которую защищали части Красной Армии, пограничных и конвойных войск НКВД, приняла на себя один из первых ударов. Сценарий писался на основании исторических фактов, главные герои фильма имеют реальные исторические прототипы. Фильм рассказывает о трёх главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром 44-го стрелкового полка майором Петром Гавриловым, военным комиссаром 84-го стрелкового полка Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы лейтенантом Андреем Кижеватовым.

В ролях:Алексей Копашов — Сашка Акимов (прототип — Петя Клыпа), воспитанник музвзвода 333-го полка, Геннадий Гарбук — Александр Акимов в наше время, рассказчик (озвучивал Иван Краско), Андрей Мерзликин — лейтенант Андрей Кижеватов, начальник 9-й погранзаставы, Павел Деревянко — полковой комиссар Ефим Фомин, военный комиссар 84-го полка, Александр Коршунов — майор Пётр Гаврилов, командир 44-го полка, Беник Аракелян — старшина Самвел Матевосян, заместитель политрука из состава 84-го полка.

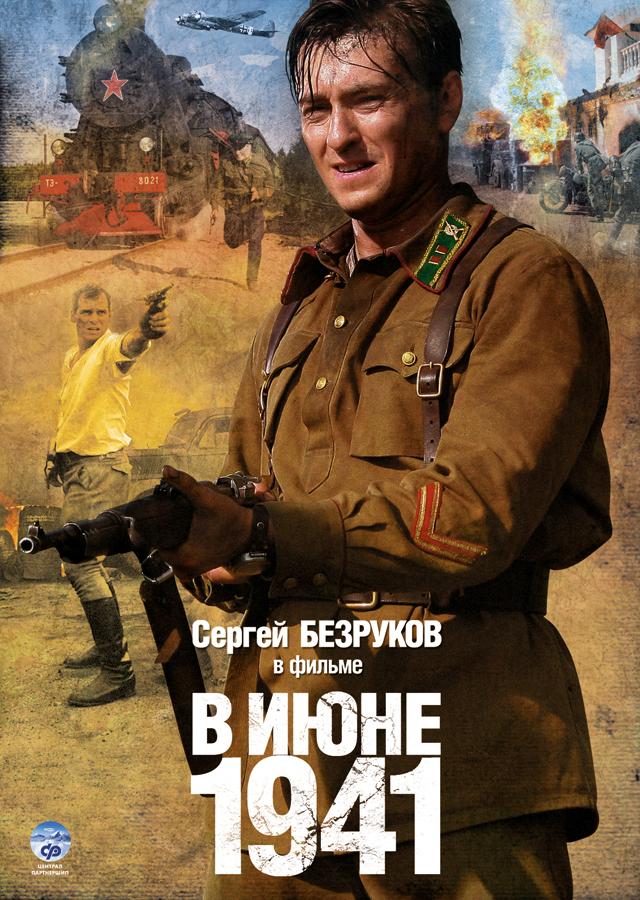

"В июне 41-го" (фильм, 2008) телевизионный художественный фильм о Великой Отечественной войне по мотивам повести Олега Смирнова «Июнь».

Июнь 1941 года. Ситуация на советской пограничной заставе «Дамба» в западной Белоруссии, куда возвращается из краткосрочного увольнения лейтенант Иван Буров, с каждым днём становится всё более угрожающей: пограничный отряд, окружённый наступающими немецкими войсками, не находит поддержки среди местного населения — поляков, настроенных против Советской власти.

В ролях:Сергей Безруков — лейтенант Иван Буров, Магдалена Гурска — Ханна Бельская, Ростислав Янковский — Войцех Бельский, дед Ханны, Павел Делонг — капитан Отто Регнер, Александр Франскевич-Лайе — Гюнтер, брат Отто Регнера, Владимир Янковский — Вурф.

«На безымянной высоте» 2004г — российский художественный четырёхсерийный фильм режиссёра Вячеслава Никифорова по сценарию Юрия Чернякова. Показывался также в сокращённом виде под названием «Высота 89».

Великая Отечественная война, конец лета 1944 года, переломный момент в освобождении территории Советского Союза от немецкой оккупации. В полк прибывает пополнение. Судьба свела на безымянной высоте кадрового офицера и бывшего уголовника, военного переводчика и чемпионку по стрельбе — снайпера. Здесь, в белорусских лесах, одна начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, узнают цену предательства.

В ролях:Виктория Толстоганова — сержант Ольга Позднеева, снайпер, Алексей Чадов — рядовой Николай Малахов, разведчик, Владимир Яглыч — лейтенант Алексей Малютин, разведчик, Александр Пашутин — старшина Иван Семёнович Бессонов, разведчик, Андрей Голубев — майор Сергей Павлович Иноземцев, командир 14-го полка

Анатолий Кот — капитан Шульгин, особист-контрразведчик, Анатолий Гущин — Прохор, Николай Чиндяйкин — полковник Егоров.

«Ликвидация» — многосерийный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка, в основу сюжета которого положены реальные события борьбы Советской власти против бандформирований, существовавших в послевоенное время в Одессе.

Одесса, 1946 год. По наводке задержанного бандита Сеньки Шалого сотрудники милиции во главе с начальником отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давидом Марковичем Гоцманом обнаруживают склад с военным обмундированием, около тысячи комплектов. С помощью друга детства, «завязавшего» вора-карманника Фимы-«Полужида», Гоцман узнаёт, что обмундирование и снаряжение преступники официально получали на складах Одесского военного округа, пользуясь безупречными по исполнению фальшивыми накладными

В ролях:Владимир Машков — Давид Маркович Гоцман, подполковник УГРО, начальник отдела по борьбе с бандитизмом, Михаил Пореченков — Виталий Егорович Кречетов, майор, заместитель военного прокурора Одесского военного округа, Владимир Меньшов — Георгий Константинович Жуков, Маршал Советского Союза, командующий Одесским военным округом, Сергей Маковецкий — Ефим Аркадьевич Петров («Фима-Полужид»), бывший вор-карманник и друг Гоцмана, Константин Лавроненко — Игорь Станиславович Чекан, бандит, Ксения Раппопорт — Ида Казимировна Кашетинская, подруга Чекана, наводчица, Полина Агуреева — Антонина Петровна Царько, подруга Кречетова, певица, Светлана Крючкова — тётя Песя (мадам Шмуклис), соседка Гоцмана, Александр Семчев — Эммик (Эммануил Гершевич), сын тёти Песи, адвокат, Беата Маковская — Циля, жена Эммика, Лика Нифонтова — Нора (Елена Брунер), подруга Гоцмана, Коля Спиридонов — Миша Карасёв (Мишка Карась), приёмный сын Гоцмана.

"Черные кошки"— снятый в России многосерийный художественный фильм 2013 года режиссёра Евгения Лаврентьева, в основе сюжета которого лежит борьба в послевоенные годы с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения "Бранденбург 800" в Ростове-на-Дону.

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Хлеб — в буквальном смысле на вес золота, а стоимость человеческой жизни равняется нулю. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Именно одна из таких банд наводит ужас на жителей Ростова. Расследующий преступления, совершенные этой бандой, начальник отдела по борьбе с бандитизмом майор милиции Драгун начинает подозревать, что милиции противостоят не только уголовники, но и люди, фанатично преданные идеям нацистской Германии.

В ролях:Павел Деревянко — Егор Никитич Драгун, майор, начальник отдела по борьбе с бандитизмом

Марина Коняшкина — Дарья Кирилловна Демидова, капитан медицинской службы, и.о. главврача гарнизонного госпиталя

Ольга Ломоносова — Анна Антоновна, референт первого секретаря обкома ВКП(б), Евгений Сидихин — Прохор Петрович Куплёнов, первый секретарь обкома ВКП(б), Игорь Савочкин — Василий Макарович Овчаров, полковник, начальник городского отдела внутренних дел, Павел Трубинер — Павел Николаевич Буров, полковник из центрального аппарата МГБ, Андрей Смирнов — "Дед Варрава", вор в законе.

"Битва за Севастополь" (2015г) - полнометражный военный драматический историко-биографический художественный фильм режиссёра Сергея Мокрицкого. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Михайловны Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.

В ролях:Юлия Пересильд — Людмила Михайловна Павличенко, снайпер стрелковой дивизии Красной армии, Евгений Цыганов — Леонид Киценко, капитан, снайпер, напарник Людмилы, Олег Васильков — Макаров, капитан

Никита Тарасов — Борис Чопак, военный врач, Джоан Блэкхэм (англ.) — Анна Элеонора Рузвельт, супруга президента США Франклина Делано Рузвельта.

Я знаю, есть у меня в друзьях настоящие киноманы, помогайте. Обязуюсь пополнять список из ваших комментов, давать описание и актерский состав, а может быть и ссылку для просмотра.

Автор фотографии:

Автор фотографии:  Автор фотографии:

Автор фотографии:  Автор фотографии:

Автор фотографии:

![Игры в разработке и демо-версии :: [В разработке] DREADZONE (RUS|ENG|MULTI8) [Р]](http://i3.imageban.ru/out/2025/07/20/d77fd1faff9e7f3930a497cf832a2444.jpg)